デジタルクリエーションコース

論理的思考と芸術的感性の涵養を

通して

次世代のデジタルコンテンツ

クリエイターを育成する

メディアテクノロジーが急速に進化する現代において、芸術的な感性の醸成のみならず、

先端技術を理解し、論理的思考能力を併せ持ったクリエーターは、

これからのサイバーフィジカルな世界(仮想社会と現実社会の混在した社会)において重要な存在です。

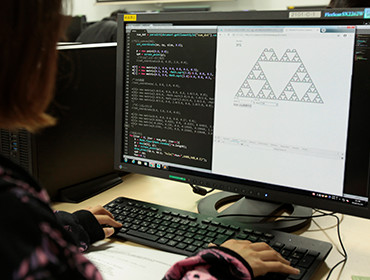

このコースではコンピュータグラフィックスを基盤に、デジタルによる映像、音楽、アニメーション、コンピュータゲーム、メディアアートなど、

人間の創造的活動により生み出すもので、教養又はエンターテイメントの範囲に属するものを制作・研究の対象とし、

グローバルでサステナブル社会を目指す、高次のクリエーター、研究者、アーティスト等を育成します。

-

1年次から徹底した少人数教育を実施。身の回りのさまざまな現象やデザインに興味と好奇心を持って触れ、つくり手の立場からその構造や成り立ちを分析・把握する能力、目標の実現のための方法を考察する姿勢を学びます。

-

デジタルコンテンツは未来社会において基盤的な要素でありその可能性は無限です。単なるやハードの使い手を育成するのではなく、自らの独自性や社会との共創を発揮できるための特徴あるカリキュラムを用意しています。

-

デジタルコンテンツ領域の最前線で活躍する研究者やクリエーターが、教員として少数の学生を直接指導。自らの表現や目標を見出しながら、クリエーターや研究者として自立できるための指導体制とともに、先端的な設備環境の整備に努めます。

学年別授業カリキュラム

1年次

造形への興味とデジタルクリエーションの基礎的な表現技術

コンピュータグラフィックスの基礎教育を通した表現へのアプローチを行います。世の中の現象や対象に好奇心を持って接し、さまざまな映像・美術作品や文化に興味を持つことが、表現への第一歩です。

2年次

論理的思考に基づく造形へのアプローチ、観察からの造形要素の発見とデジタル表現への展開

基礎教育の成果を活かし、専門的でより高度なデジタルアート表現を学び、作品制作のプロセスの中で思考力を養います。専門分野の知識を活かした本格的な制作に取り組み、設計・制作における論理的な思考とともに美的感性を育成します。

3年次

社会との自己の関係性についての考察、総合的な応用制作や研究

鑑賞者を意識した実践的なコンテンツ制作やデジタルアート表現の研究を行います。さらにインターンシップによる産業界との接触などを通して知見を広め、広範な技芸を身に着けると共に、将来の目標についても考える時期です。

4年次

4年間の学習の集大成として、グループによる作品制作、自らの制作や研究の経験とともに社会との関連性から問題意識を明確にし、問題解決へのアプローチを学びます。学習成果を活かし社会人として活動するか、さらに問題意識を深め大学院等において制作・研究を進めるか、自分の生き方を決める時期です。

デジタルクリエーションコース教員作品

-

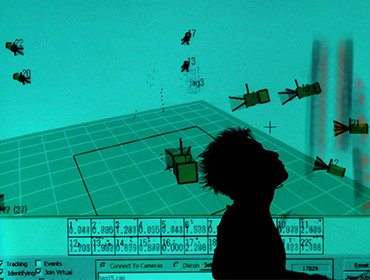

the blink stone

- 【制作者】

- 金箱淳一

- 【制作年】

- 2013年

- 【受賞歴】

- Asia Digital Art Award 2013エンターテイメント部門大賞, 経済産業大臣賞

気の遠くなるような時間を経て形成された石。敷きつめられた石の上を歩くたびに足元で一つひとつの太陽光エネルギーで発電/充電をおこなう機能とセンサーによって石が瞬きのような光を放ちます。 本作品は、ライフラインに依存しないメディアアートの可能性を提示し、野外や水のある場所など、従来であれば展開が難しい野外などの場所においても成立します。

-

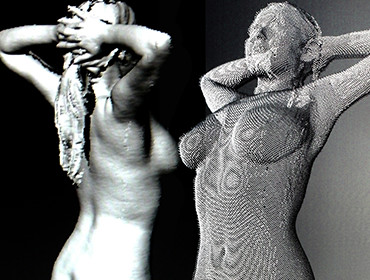

楽器を纏う

- 【制作者】

- 金箱淳一

- 【制作年】

- 2017年

- 【受賞歴】

- Asia Digital Art Award 2017インタラクティブアート部門入選

テキスタイルが持つ素材の魅力とテクノロジーを融合し、楽器のあり方を再考するプロジェクトです。衣服に楽器の機能をもたせることによって人と楽器との距離を近づけ、演奏行為を身近なものにすることを目標にしています。

-

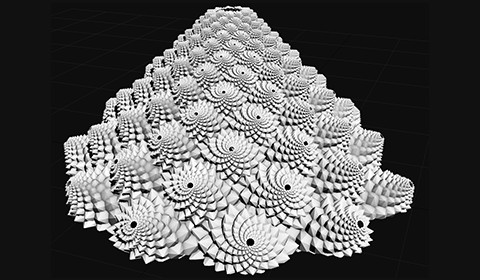

Tentacle Flora

- 【制作者】

- 中安 翌

- 【制作年】

- 2018年

- 【受賞歴】

- SIGGRAPH 2019 Art Gallery,Laval Virtual 2019 Art&VR Gallery ALife Art Award 2018 Special Jury Prize

2014年のGenome Researchで発表された研究の中でイソギンチャクは半植物、半動物であることが分かった。原始的であるからこそ多様性を内包した生態、人間が理解できない混沌の中に生物らしさや美しさを感じる不可思議な魅力を持つイソギンチャクをモチーフとして制作したRobotic Sculptureであり、「生命感とは何か」を探求する試みでもある。人工物を動かすだけでは生命感は宿らない。繊細な動きの調整を行うことでそこに立ち上がる生命感を表現した。

-

Luminescent Tentacle

- 【制作者】

- 中安 翌

- 【制作年】

- 2016年

- 【受賞歴】

- 経済産業省Innovative Technologies 2016,UIST 2016 Best Demo Awards SIGGRAPH ASIA 2016 Art Gallery,Asia Digital Art Award 2016インタラクティブアート部門優秀賞

触手にあたる256個のアクチュエータはバイオメタルにより駆動し、かざした手の動きに合わせて、先端の光とともに柔らかく曲がる。流体シミュレーションをベースとした制御プログラムによって、波紋のように触手の動きが伝搬する表現を実現した。手の動きをトリガーとし、ソフトウェアシンセサイザーから発生する音によって音楽が奏でられる。その様子は、海に漂うイソギンチャクの触手のようでもあれば、風になびく葦をも想像させる。